Référentiel National de Développement 2021-2025 : ouverture officielle des assises nationales à Ouagadougou

Le Secrétariat Permanent du Plan National de Développement Economique et Social (SP/PNDES) a procédé le mardi 25 mai 2021 à l’ouverture officielle des assises nationales sur le Référentiel National de Développement (RND) 2021-2025, sous la présidence du Premier Ministre burkinabè, Christophe Joseph Marie Dabiré ainsi que sous la supervision de la troïka des partenaires techniques et financiers et en présence des acteurs du public et du privé.

Dans un contexte de multiples crises sociale, sécuritaire et économique, le Burkina Faso et ses partenaires veulent prendre le taureau par les cornes, à travers l’élaboration d’un nouveau référentiel de développement plus inclusif c’est-à-dire, regroupant l’ensemble des parties prenantes. C’est pourquoi depuis le lancement par le premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré, le 5 mars 2020 du processus d’élaboration du RND, plusieurs actions ont été inscrites. C’est le cas des rencontres techniques ainsi que l’étude sur l’impact des crises sur la mise en œuvre du PNDES 2016-2020 entre autres.

Promotion du genre au Burkina Faso : l’Association SAFE apporte sa partition au cours d’un dîner gala

Dans le cadre du lancement officiel de ses activités, l’Association Synergie d’Action Femmes Engagées (SAFE) a organisé un diner gala le samedi 22 mai 2021. C’est un pari réussi, car cette soirée a permis à l’association d’étaler son plan ambitieux aux convives venues nombreux soutenir l'initiative.

Au cours de son discours, le Directeur de cabinet du Président du Faso, Dr Seydou ZAGRÉ par ailleurs patron de la soirée a d'abord félicité les femmes pour le travail déjà remarquable du point de vue qualitatif et a ensuite invité les responsables de SAFE à faire du leadership féminin un gage de contribution au développement socio-économique du Burkina Faso.

Par ailleurs, SAFE veut mettre « l’égalité femmes-hommes » de façon transversale au cœur de la politique de développement économique et social du Burkina Faso, en encourageant et encadrant une participation citoyenne active.

Pour sa présidente, Anita Hema, SAFE existe dans le but d’ajouter une touche au développement socioéconomique au Burkina Faso. « SAFE est une idée qui est née pour contribuer au développement économique et social du pays à travers la promotion de l’équité du genre ».

Les femmes ont pris l'engagement, de mettre en œuvre des actions concrètes afin de faire la promotion du genre et ainsi défendre les droits de la femme.

Adja Ilboudo

Elites Femmes

Réduction de la pauvreté : l’expérience de la Chine fait ses preuves au Burkina

De notre partenaire TingNews – Comme on le sait désormais, la Chine est parvenue à réduire considérablement, voire éliminer, la pauvreté sur son sol, prouvant ainsi aux yeux des autres nations que la pauvreté n’est pas irréversible. Elle a aussi réalisé l’auto-suffisance alimentaire.

L’une des mesures qu’elle a prises pour assurer la sécurité alimentaire est la pratique des cultures vivrières en toutes saisons avec des variétés améliorées. Ce sont ces techniques que des experts chinois du centre pour le développement de l’agriculture verte Chine-Burkina Faso veulent expérimenter dans notre pays en vue de contribuer à l’auto-suffisance alimentaire au pays des Hommes intègres.

la sécurité alimentaire est la pratique des cultures vivrières en toutes saisons avec des variétés améliorées. Ce sont ces techniques que des experts chinois du centre pour le développement de l’agriculture verte Chine-Burkina Faso veulent expérimenter dans notre pays en vue de contribuer à l’auto-suffisance alimentaire au pays des Hommes intègres.

Les différentes démonstrations de la culture de riz en saison sèche et avec des variétés améliorées se déroulent dans la région des Hauts-Bassins précisément avec le groupement des producteurs de riz de Bama, en collaboration avec le programme de coopération agricole Burkina Faso/Chine et la direction régionale de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles des Hauts-Bassins

Selon le secrétaire général de ce centre, Xu Guoxin que nous avons pu rencontrer, les experts chinois entendent aider les producteurs burkinabé à pratiquer la culture du riz pendant la saison sèche de 2020 à 2021 et à promouvoir des variétés de riz améliorés pour augmenter leurs revenus et réduire la pauvreté.

Le projet porté par les Chinois à travers le centre pour le développement de l’agriculture verte Chine-Burkina Faso est bien apprécié par les parties prenantes à savoir le groupement des producteurs de riz de Bama, le programme de coopération agricole Burkina Faso/Chine et la direction régionale de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles des Hauts-Bassins.

L’accord de collaboration signé entre toutes les parties identifiées pour la mise en œuvre du projet de culture riz en saison sèche indique clairement que les Chinois vont apporter aux producteurs burkinabé 1 000 kg de semence de base de riz, 4 tonnes de NPK, 3 tonnes d’urée nécessaire à l’exploitation de 20 ha dans le site de Bama pour la production de riz et une subvention financière pour l’achat de matériels de production et d’autres dépenses.

Aussi, ils s’engagent à organiser des sessions de formation à l’attention de la direction régionale de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles des Hauts-Bassins et du groupement des producteurs de riz de Bama et renforceront les capacités techniques du programme de coopération agricole Burkina Faso/Chine en matière de production de riz. Le centre promet fournir autres services et l’assistance technique nécessaire dans la mesure de ses capacités.

De son côté, la coordination du projet agricole du Burkina s’engage à coordonner la coopération entre les différentes parties, organiser des visites commentées conjointes et évaluer le rendement et la mise en œuvre du projet sur l’augmentation des revenus et la réduction de la pauvreté des producteurs et soumettre les rapports pertinents sur les effets de la mise en œuvre aux experts chinois du centre pour le développement de l’agriculture verte Chine-Burkina Faso dans les deux mois suivant la fin de la récolte.

C’est dans ce sens également que la direction régionale de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles des Hauts-Bassins entend manifester sa collaboration avec la partie chinoise.

Ainsi, elle va organiser la distribution des semences fournies par les experts chinois aux producteurs sur une superficie de 20 ha, et elle fera des comptes rendus périodiques de l’évolution du riz sur le terrain au moyen d’images et de rapports de suivi. Elle va aussi aider le programme de coopération agricole Burkina Faso/Chine à évaluer la mise en œuvre du projet sur ‘augmentation des revenus et la réduction de la pauvreté des producteurs participants

La réussite de ce projet va contribuer à améliorer la qualité de vie des producteurs et de leurs familles. Pour cela, ces derniers s’engagent à produire le riz selon les indications des experts chinois, à supporter les risques liés à la production du riz et à promouvoir la diffusion de la technologie apprise et les variétés améliorées et accompagner les visites d’évaluation du rendement du projet.

Un des agriculteurs qui a participé à ce projet nous a fait ce témoignage : « le rendement a été grandement amélioré en utilisant les semences améliorées et la technologie fournie par le centre, et le rendement moyen peut atteindre 6,3 tonnes par hectare, ce qui est plus de 50% plus élevé que le rendement moyen du riz, ce qui a considérablement augmenté nos revenus et a grandement encouragé la confiance de l’ensemble des producteurs. Nous exprimons notre gratitude au centre pour le développement de l’agriculture verte Chine-Burkina Faso pour son aide et son soutien. J’espère que ce centre pourra continuer à fournir plus d’aide au développement de l’industrie rizicole au Burkina Faso. Nous voulons remercier le gouvernement chinois pour son dévouement et son assistance sans cesse désintéressés au Burkina Faso, et souhaiter que les relations entre la Chine et le Burkina Faso s’améliorent de plus en plus! »

Chine Magazine

Journée Internationale des Familles : Le message de Hélène Marchal

La communauté internationale commémore le 15 mai de chaque année la Journée Internationale des Familles (JIF) laquelle a été consacrée par la résolution 47/237 du 20 septembre 1993 de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Cette commémoration nous offre l’opportunité de nous pencher de façon particulière sur les questions liées à la famille et d’accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui affectent cette cellule sociale de base.

Cette année, au plan international, la commémoration de la JIF est placée sous le thème : « Familles et nouvelles technologies ». Par ce thème, la Communauté internationale nous invite à la réflexion sur l’apport des nouvelles technologies au bien-être des familles ; sans oublier que la pandémie de la COVID-19 a accéléré les changements technologiques qui étaient déjà en cours tant dans la société, que dans les domaines de l’éducation, de la communication, etc.

Notre pays commémore ce 15 mai 2021, la 27ème édition de la JIF dans un contexte où l’École burkinabè, vivier de l’apprentissage de nos enfants, est fortement éprouvée. Au regard de cette situation, le Burkina Faso a choisi de commémorer cette 27ème édition sous le thème : « Rôles et responsabilités des familles face aux dangers qui menacent l’École burkinabè ».

En effet, l’École qui est censée assurer l’instruction des enfants, n’arrive plus à jouer pleinement son rôle de nos jours. La discipline, l’ardeur au travail et les bonnes mœurs qui constituaient jadis les valeurs cardinales de l’École se sont beaucoup amenuisées. Nous assistons à l’exposition des élèves à de nombreux fléaux tels que la délinquance, la toxicomanie, les relations sexuelles précoces, la violence, l’incivisme, la défiance de l’autorité, la mauvaise utilisation des technologies de l’information et de la communication les exposant à de nombreux risques.

Par ailleurs, il est reconnu que de nombreux parents n’assument plus suffisamment leurs responsabilités parentales en matière d’éducation. En effet, les difficultés de la vie et la recherche effrénée du gain deviennent des préoccupations majeures pour les parents. L’éducation devient donc une préoccupation de second plan, avec pour corollaire des enfants laissés à eux-mêmes. Ainsi, l’École serait devenue pour certains parents, un exutoire leur permettant de se détourner de leurs obligations.

A l’analyse, les dangers qui menacent l’École trouvent en partie leur source dans les familles et sont le fait de l’action ou de l’inaction de leurs membres.

Face à cette situation, il est plus qu’urgent que la famille assume son rôle d’actrice clé de la vie scolaire. Il lui revient d’inculquer aux enfants les valeurs fondamentales de la vie en société tels que la discipline, le civisme, le respect des ainés, des enseignants et le patriotisme.

Les familles doivent jouer un rôle prépondérant dans l’accompagnement des enseignants tout au long des processus d’apprentissage des enfants.

Aussi, les membres de la famille devront-ils prendre conscience que les enfants sont de fins imitateurs de nos moindres actes. En effet, les insultes, les bagarres et les manquements de toutes sortes sont transmis à l’enfant dans son milieu de vie. A cet égard, il nous revient de donner à nos enfants une éducation par l’exemple.

J’invite donc les leaders coutumiers et religieux, les acteurs/actrices du monde éducatif et la population d’une manière générale, à plus d’accompagnement des familles afin que soit assurée à nos enfants, une éducation de qualité, vivifiante inclusive et qui leur assure un développement harmonieux.

Je lance aussi solennellement, en cette journée commémorative, un appel aux familles à plus de responsabilités et d’attentions à l’égard de l’École en vue de l’édification d’une société meilleure et solidaire.

Bonne commémoration de la Journée Internationale des Familles à toutes et à tous !

Que Dieu bénisse le Burkina Faso !

Hélène Marie Laurence ILBOUDO/MARCHAL

Officier de l’Ordre de l’Étalon

PNDES 2016-2020 : un rapport révèle l’impact de la crise sécuritaire sur les résultats de développement au Burkina Faso

Le Secrétariat Permanent du Plan National de Développement Economique et Social (SP/PNDES) et ses partenaires se sont réunis le vendredi 7 mai 2021 dans l’enceinte de la salle de conférence du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, autour d’un atelier de validation du rapport intitulé « L’analyse des conflits et leurs impacts sur la mise en œuvre du PNDES ».

Le Burkina Faso est en pleine finalisation de l’avant-projet du Référentiel de Développement National 2021-2025. Il devra à terme, tenir compte de l’ensemble des acteurs tous secteurs confondus, impliqués dans le processus. Pour mieux réussir cet exercice, le Secrétariat Permanent du PNDES a commandité une étude afin de comprendre les conséquences des crises sur la mise en œuvre du PNDES 2016-2020.

A ce sujet, les résultats de l’étude sont clairs. La crise sécuritaire a eu des effets, notamment au plan macroéconomiques et dans les différents secteurs de développement, en particulier l’éducation, la santé et la production agrosylvopastorale. Par exemple, la crise a occasionné un réaménagement du budget de l’Etat pour accorder une priorité au secteur de défense-sécurité, réduisant les marges de manœuvre en matière d’investissement dans le secteur de soutien à l’économie et des dépenses dédiées aux secteurs sociaux. A ce propos, le rapport montre une baisse au niveau national du taux brut de scolarisation au primaire depuis 2018-2019, en grande partie dans les régions à fort défis sécuritaire (Sahel, Est et Centre Nord).

Au niveau de la production agrosylvopastorale, l’impact de la crise sécuritaire se traduit par la réduction de l’accès aux ressources productives pour les populations déplacées, avec pour corollaire la perte de production agricole et pastorale.

Au niveau humanitaire, il a été observé un accroissement rapide des déplacements forcés de populations, aussi bien dans leurs propres régions que vers d’autres, plus sûres, du pays.

Le chargé d'études au SP/PNDES, Seydou Sawadogo a confié que l’étude a été menée dans neuf régions du Burkina Faso soit six zones couvertes par le Programme d’Urgence pour le Sahel et le Sud du pays ainsi que trois régions frontalières. Elle visait à comprendre les causes réelles des crises et les facteurs de résiliences de certaines communautés. Monsieur Sawadogo a cependant insisté sur le fait que l’étude qui s’est menée sous le format d’entretien avec les communautés concernées a consisté à recueillir le ressenti de ces populations dans les zones identifiées.

Pour le Secrétaire Général du Premier Ministère, Yvonne Rouamba/Guigma par ailleurs présidente de la cérémonie, « le rapport de l’étude dresse un portrait détaillé des causes de la fragilité du pays face à la violence des groupes armés terroristes auxquels le Burkina Faso est confronté en dépit des autres défis. Elle fournit également les facteurs de résilience que le gouvernement burkinabè et ses partenaires nationaux et internationaux doivent renforcer en vue de consolider la paix et la cohésion sociale. » Elle a surtout rappelé que certaines recommandations issues du rapport ont déjà été prises en compte dans l’avant-projet Référentiel National de Développement 2021-2025.

Les partenaires techniques et financiers (PTF) représentés par Madame Angeline Nguedjeu, s’est réjouie de la qualité du travail. Selon elle, il s’agit d’un travail bien fourni et d’une expertise de haute qualité.

Le référentiel de développement est un parchemin stratégique d’orientation de développement pour le pays. Le projet de Référentiel National de Développement 2020-2025 sera dévoilé bientôt officiellement au cours des prochaines assises nationales.

Balguissa Sawadogo

Elites Femmes

Violences faites aux femmes au Burkina Faso : Message du ministre de la Femme Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal suite au crime de Dame Aminata Ouédraogo

Le Comité Technique du Référentiel National de Développement s’est réuni en sa première session, le vendredi 23 avril 2021 dans l’enceinte du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’Extérieur, à Ouagadougou. Ce, en vue d’examiner et de valider l’avant-projet du Référentiel de Développement National 2021-2025.

Le Comité Technique du Référentiel National de Développement s’est réuni en sa première session, le vendredi 23 avril 2021 dans l’enceinte du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’Extérieur, à Ouagadougou. Ce, en vue d’examiner et de valider l’avant-projet du Référentiel de Développement National 2021-2025.

Women in Africa (WIA) lance un appel à candidature pour des formations à distance au profit des femmes chefs d'entreprises en Afrique

Women In Africa veut soutenir la création d’emploi et l’entrepreneuriat féminin en Afrique. C'est une initiative panafricaine qui propose des formations à distance aux chefs d’entreprises exerçant dans 8 domaines particuliers. Les formations seront assurées par les experts des universités et grandes entreprises.

L’Initiative Women in Africa (WIA) qui promeut l'entrepreneuriat féminin en Afrique a lancé un appel à candidatures pour son programme de formation des femmes chefs d’entreprise africaines pour le compte de l’année 2021. Le programme ouvert aux candidates de tous les pays du continent propose un soutien complet comprenant la formation, la communication et le réseautage.

Les participantes doivent être des créatrices ou dirigeantes d’une entreprise ou start-up lancée il y a moins de 5 ans. Les entreprises ciblées sont celles exerçant dans les domaines de l’agriculture, la fintech, le numérique, la santé, l’éducation, l’environnement, l’industrie créative et l’industrie de la beauté.

Les critères de sélection tiendront compte de l’innovation du produit, service ou technologie proposé par l’entreprise, du modèle commercial, du potentiel de croissance, de la composition de l’équipe et de la traction sur le marché.

Le programme sélectionnera 10 femmes par pays. Elles bénéficieront d’un programme de formation pour faciliter le développement de leurs projets, quelle que soit leur catégorie.

Les sujets de la formation sont entre autres le marketing, la finance/banque, la communication, le marketing digital, la logistique et la gestion des ressources humaines, qui seront enseignés à travers des sessions sous forme de bootcamp virtuel.

Elles bénéficieront également d’un cours dans l’un des campus du réseau Honoris United Universities, partenaire du programme, ainsi qu’un accompagnement personnalisé dirigé par un expert d’entreprise.

Par le biais de ce programme, le WIA vise à soutenir plus de 10 000 femmes entrepreneures, contribuant indirectement à la création de 100 000 emplois, d'ici 2030.

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 7 mai 2021.

La Rédaction

CONGO- IFC : des femmes peintres et sculpteurs congolaises exposent leurs œuvres

Les femmes peintres et sculpteurs congolaises participent à l’exposition collective intitulée « L’écho » que l’Institut français du Congo à Pointe-Noire accueille dans le cadre de la célébration du mois de mars dédié à la lutte pour les droits de la femme. Lancée le 12 mars l’activité qui réunit une cinquantaine d’œuvres prendra fin le 8 avril prochain.

14 femmes artistes peintres et sculpteurs de Pointe-Noire et de Brazzaville et un jeune talent de 4 ans, toutes membres de l’Association des femmes artistes peintres et sculpteurs du Congo (AFAPSC) participent à cette exposition, une commémoration en l'honneur des talents féminins. Actuellement, à l’entrée de l’IFC, tous les regards sont attirés par une sculpture d’éléphant d’au moins deux mètres de hauteur réalisée avec des objets de récupération, notamment des boites de conserve et des canettes. Cette œuvre qui fait partie de l'exposition donne un aperçu de l’évènement. Visibles de l’extérieur, l’exposition compte une quarantaine d’œuvres aux couleurs chaudes et froides. Un nombre important qui a nécessité de l’imagination de la part de l’IFC pour les rendre toutes visibles, a expliqué sa directrice Sylvie Bayonne : «Nous avons essayé de placer d’une manière harmonieuse les œuvres jusqu’à la mezzanine, l’espace d’exposition étant trop restreint ».

Lesdites œuvres (du concret et de l’abstrait) ont des dimensions allant de 20cmx10 (avec le tryptique La beauté d’une femme de Lauréa Mbemba) à des grandes dimensions comme les fresques de 2m x 1,50m intitulées L’univers, La réunion des sages et Travail et développement de Florence M’bilampassi, présidente de l’AFAPSC Pointe-Noire, ainsi que celle de Judith Tonda, Le port de Yoro, de 2m x1m50 également. On note aussi la présence de deux œuvres exceptionnelles intitulées Papa et maman et le Covid de 20 x15 cm réalisées par la petite Victoire Nganga âgée de 4 ans. Présente lors du vernissage, son talent a épaté les invités.

Les femmes ont usé de plusieurs techniques: acrylique plus peinture à huile, huile sur toile, aluminium plus colle plus bois, acrylique sur toile, collage huile sur toile, etc. Certaines ont aussi utilisé des tissus wax, du raphia et des accessoires comme des parures. Les thèmes abordés concernent la femme mais aussi la société. Les titres des différentes œuvres sont d’ailleurs très évocateurs et parlants. On peut citer des titres comme La protestation féminine de Murielle Louemba, Regard de Frageska Mboumba, La pensée 1 et 2 de Nianga Khadji, Journée de la femme et Retour de la récolte de Claudine Tsimba, La réunion des sages 1 (dyptique) de Tsona Mboula.

Il y a aussi A la poursuite de son mari de Flodie Nganga, La femme du 8 mars d’Audrey Nkengué. La guitariste de Jenny stand, L’éveil de Christiane Mochany et la fresque de Florence M’bilampassi, Travail et développement, un thème très cher pour cette dernière qui a expliqué: «Il faut penser au développement. C’est cela qui permet de travailler dur et d’avancer. Quand on parle du développement d’une nation cela ne concerne pas que les hommes. Les femmes doivent aussi travailler pour contribuer au développement de la nation». Dans le hall de l’IFC, l’attention est aussi fixée sur les tableaux de Princilia Loumboumbou ainsi que la représentation de deux leaderships féminins faite par Célia Jules. Il s’agit de Makeda donc la Reine de Saba (incarnation de la beauté) et Ngalifourou, reine du royaume Téké qui incarne la force. « C’est pour dire que la femme c’est la représentation de la beauté mais aussi de la force », a lancé Celia Jules.

Outre les tableaux, l’exposition compte aussi des sculptures comme l’éléphant en boites de conserve et canettes déjà cité (une œuvre réalisée par Florence M’bilampassi avec les élèves des écoles Nelson Mandela et Ki-zerbo), Odzala la mascotte en bois de l’AFPSC, Le poisson composé de fer et de bouchons de bière réalisé par Lauréa Mbemba.

Agence d’Information d’Afrique Centrale

Promotion de l’entrepreneuriat féminin et de l’égalité professionnelle : le Togo champion sous-régional

Le rapport Women Business and Law 2021 de la banque mondiale est tombé : en Afrique subsaharienne, le Togo est le 7ème pays ou l’égalité professionnelle et l’entrepreneuriat féminin se développent le plus ; il vient en tête dans l’espace UEMOA. Cela est dû aux actions engagées par le gouvernement en ce sens, dont un meilleur accès aux marchés publics souligne une livraison de notre confrère agence ecofin.

On observe ainsi qu’en 2020, 27% des nouvelles entreprises créées dans le pays l’ont été par des femmes. Ces dernières se voient également confier de hauts postes de responsabilité, dont la présidence du parlement, la primature ou encore le secrétariat général de la présidence.

Un bel exemple auquel donner de l’écho, alors que le monde vient de fêter la journée internationale de la femme, sous le thème « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ».

La Rédaction

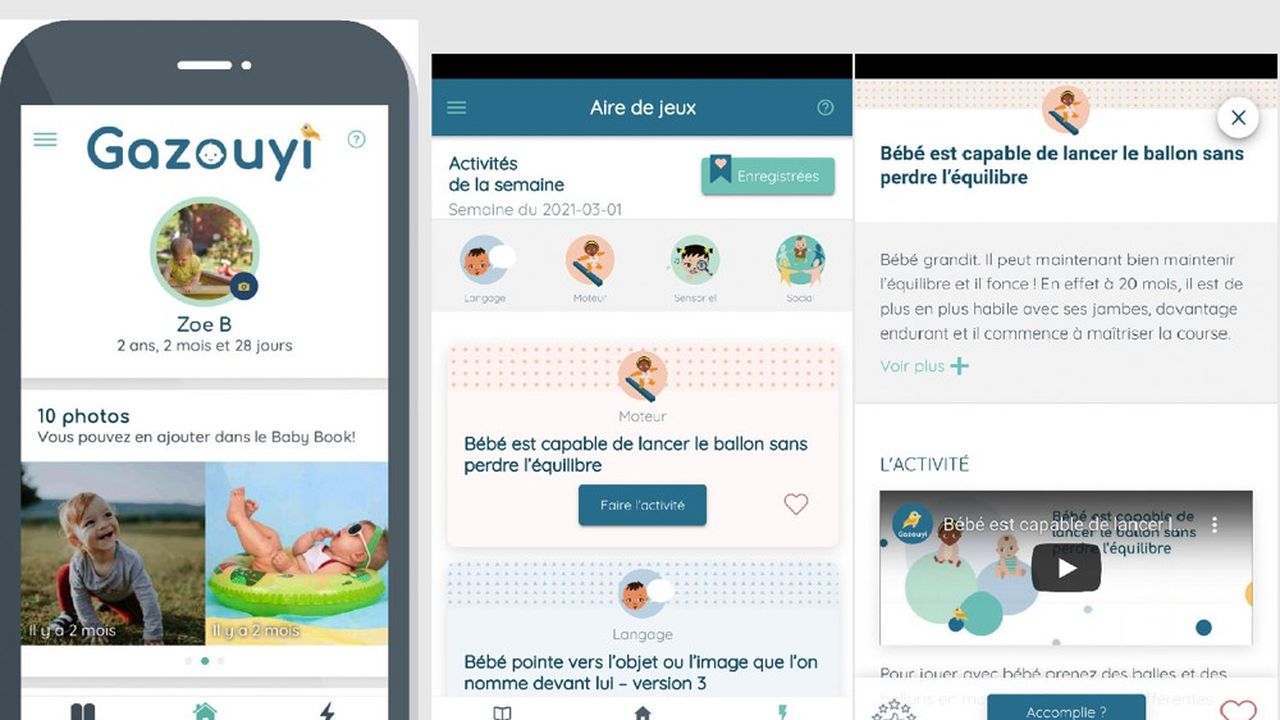

Technologie : GAZOUYI, L'appli qui aide les parents à stimuler leurs jeunes enfants

Accessible depuis janvier au grand public, Gazouyi propose des activités ludiques tirées de la littérature scientifique sur le développement des enfants de moins de cinq ans. Cette appli devrait aussi intéresser des crèches ou de grands groupes désireux de soutenir la parentalité dans le cadre de leur programme RSE.

Disponible gratuitement depuis janvier 2021 sur l'App Store et Google Play , Gazouyi est une application destinée aux proches d'enfants de moins de cinq ans. Elle propose des activités ludiques - sans écrans ! que les parents, grands-parents ou nounous vont pratiquer avec les petits, pour accompagner leur développement. « Ces activités ont été mises au point en tenant compte des 300 principales étapes du développement entre 0 et 5 ans », explique Victor d'Herbemont, 25 ans, cofondateur de Gazouyi, aux côtés de Xuan-Nga Cao, 45 ans, et de Salomé Banon, 26 ans.

Avec sa Caravane numérique, African WITS veut former 500 jeunes filles sur les enjeux de la Cybersécurité lors du Festival Femme Numérique 2021

En marge de la célébration de la Journée internationale des droits des Femmes, l’association African Women In Tech Startups au Cameroun organise la troisième édition du Festival Femme Numérique qui se tiendra du 04 au 08 mars 2021 sous le thème : ‘’ Numérique et Leadership Féminin : parvenir à un avenir égal dans un monde covid-19’’.

Plusieurs activités en ligne et en présentiel sont au programme. Et parmi les activités phares de ce festival, il y a cette caravane numérique dans les universités et écoles au Cameroun.

« Dans le cadre des activités en présentiel, il s’agira d’une caravane numérique pour les jeunes filles dans les universités au Cameroun et pour cette édition nous avons choisi quatre villes (Yaoundé, Douala, Buea, Ngaoundéré). La Caravane numérique sera à Yaoundé (à SUPT’TIC) le 05 Mars, à Buea (Catholic university institute of Buea) le 04 Mars, à Ngaoundéré (Centre de Développement des TIC de l’Université de Ngaoundéré) du 04 au 05 Mars et enfin à Douala (ENSET Douala) le 08 Mars. Notre objectif est de sensibiliser environ 500 jeunes filles au sein de ces universités sur les opportunités du numérique et sur les enjeux de la Cybersécurité », explique à Digital Business Africa HORORE BELL BEBGA, la présidente d’ African Women In Tech Startups .

Covid-19 et numérique

Le Festival Femme Numérique c’est aussi des conférences en ligne autour des thématiques comme « Covid-19 et numérique : quels enjeux pour les femmes en Afrique francophone ? », « Connectivité – Approches innovantes pour promouvoir l’accès universel à Internet parmi les femmes dans un monde covid-19 », « Services financiers numériques – Renforcer l’accès à l’économie numérique en faveur des femmes pour ceux qui ont un compte bancaire et ceux qui n’en ont pas » ou encore « e.Trade for women: opportunités pour les femmes en Afrique francophone ».

Adja Ilboudo

elitesfemmes

Vodacom Congo et Mondia lancent ‘Mum&Baby’, pour la santé maternelle et la réduction de la fracture numérique

Vodacom Congo, entreprise innovatrice des nouvelles solutions digitales en République démocratique du Congo (RDC) et la société privée de technologie mobile Mondia ont annoncé le lancement officiel de la première plateforme sur la santé maternelle, dénommée ‘Mum & Baby’. Celle-ci contient des options primaires de base, 100% gratuites, ainsi que des contenus payants.

‘Mum & Baby’ est une solution digitale conçue et implémentée pour assurer, partout en RDC, la bonne santé des femmes enceintes, ainsi que des nouvelles mères. Garantissant des informations essentielles sur la santé maternelle, néonatale et infantile à ces dernières, cette plateforme comprend des options de base gratuites (contenus sur différents thèmes de santé publiés au format texte et SMS de notification) avec pour but de les encourager à développer des bonnes pratiques sanitaires, importantes pour la bonne santé de la femme enceinte et de la nouvelle maman.

Apportant des multiples avantages socio-économiques, le service ‘Mum & Baby’, développé par Mondia, fourni des contenus personnalisés en langues locales, incluant, en plus des options gratuites, une version premium accessible moyennant une souscription permettant d’avoir des informations pratiques qui comprennent des articles écrits par des experts, des vidéos et des SMS de partage d'informations sur des sujets choisis minutieusement en fonction du contexte sanitaire de la RDC.

Vodacom Congo, filiale du groupe Vodacom/Vodafone est une société de télécommunications leader en Europe et en Afrique, dont l’objectif est de « connecter pour un meilleur futur ».

Adja Ilboudo

elitesfemmes

La Banque africaine de développement alloue une subvention de 320 000 dollars américains pour l’intégration du genre dans les opérations financières numériques de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a accordé le 03 mars 2021, une subvention de 320 535 dollars à l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest afin de favoriser l’intégration du genre dans les cadres réglementaires de base régissant les services financiers numériques (SFN) de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

La subvention servira à réaliser une analyse des écarts entre les sexes qui figurent dans plusieurs stratégies de l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO), y compris celles relatives à l’inclusion financière, à l’analyse des données ventilées par genre, aux services et infrastructures de paiement numériques, et à l’identité numérique. Le projet qui sera exécuté sur trois ans, touchera potentiellement jusqu’à 350 millions de personnes dans les quinze pays membres de la CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cap-Vert, Ghana, Guinée, Gambie, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

La subvention servira à réaliser une analyse des écarts entre les sexes qui figurent dans plusieurs stratégies de l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO), y compris celles relatives à l’inclusion financière, à l’analyse des données ventilées par genre, aux services et infrastructures de paiement numériques, et à l’identité numérique. Le projet qui sera exécuté sur trois ans, touchera potentiellement jusqu’à 350 millions de personnes dans les quinze pays membres de la CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cap-Vert, Ghana, Guinée, Gambie, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

Les fonds proviendront de la Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique (AFDI), un mécanisme de financement mixte, soutenu par le Groupe de la Banque africaine de développement.

« Avec un secrétariat représentant les quinze banques centrales de la CEDEAO, l’AMAO joue un rôle central dans la consolidation et la mise en œuvre des objectifs stratégiques concernant l’inclusion financière. L’AFDI et l’équipe du projet de l’AMAO travailleront en étroite collaboration avec d’autres acteurs de l’écosystème de la région pour assurer une harmonisation des efforts permettant de créer un impact maximal », a déclaré Sheila Okiro, coordonnatrice de l’AFDI.

Le projet vise à porter à 35 % la participation des femmes aux opérations du marché financier numérique de la région, qui présente une disparité entre les sexes supérieure à celle des autres parties du continent, selon son Indice de développement du genre de 0,825 pour une moyenne africaine de 0,871.

Selon le rapport Global Findex de 2017, l’écart dans l’intégration des sexes est de 11 % en Afrique alors que la moyenne mondiale se situe à 9 %. Pour relever ce défi, il est impératif que le genre soit intégré dans toutes les fonctions, mais davantage au niveau des politiques et de la réglementation.

Le projet est aligné sur les objectifs stratégiques de l’AFDI, y compris son volet intersectoriel sur l’inclusion du genre, ainsi que sur la Stratégie décennale du Groupe de la Banque africaine de développement, la Stratégie du genre (2021-2025) et sa priorité stratégique « Intégrer l’Afrique », qui fait partie des « High 5 ».

La Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique (AFDI) (www.ADFI.org/fr) est un instrument panafricain conçu pour accélérer l’inclusion financière numérique sur l’ensemble du continent. Son but est de donner accès au système financier officiel à quelque 332 millions d’Africains supplémentaires, dont 60% de femmes. Les partenaires actuels de l’AFDI sont l’Agence française de développement (AFD), le Trésor français, le ministère français de l’Économie et des Finances, le ministère des Finances du gouvernement du Luxembourg, la Fondation Bill et Melinda Gates et la Banque africaine de développement, qui héberge le fonds.

Adja Ilboudo

Elitesfemmes